5年に1度、総務省が行っている「住宅・土地統計調査」によると、2年前の「平成30年住宅・土地統計調査」では、空き家率は13.6%にのぼるとされた。

近年、空き家活用への関心は急速に高まっているのを肌で感じる。

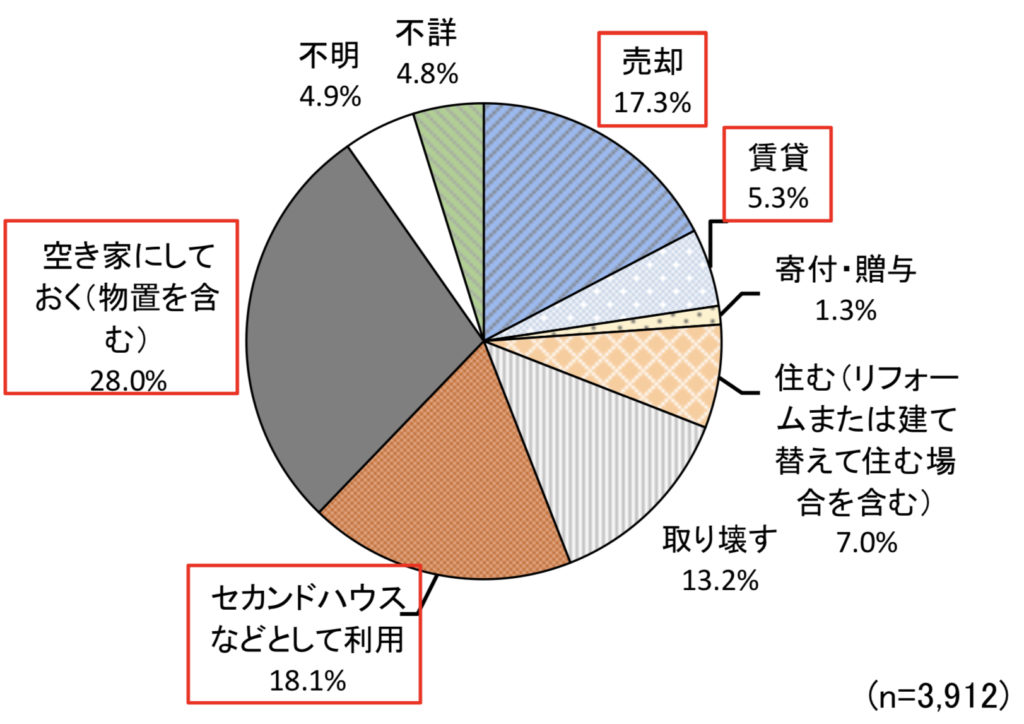

一方、こうした空き家がどのように活用されるのか調べてみると、国土交通省の「令和元年空き家所有者実態調査 集計結果」では、今後5年程度の利用意向は、「空き家にしておく」が約3割、「賃貸・売却」や「セカンドハウスなどとして利用」がそれぞれ約2割となっている。

空き家としておく、ケースはおよそ3割近くにのぼっている。

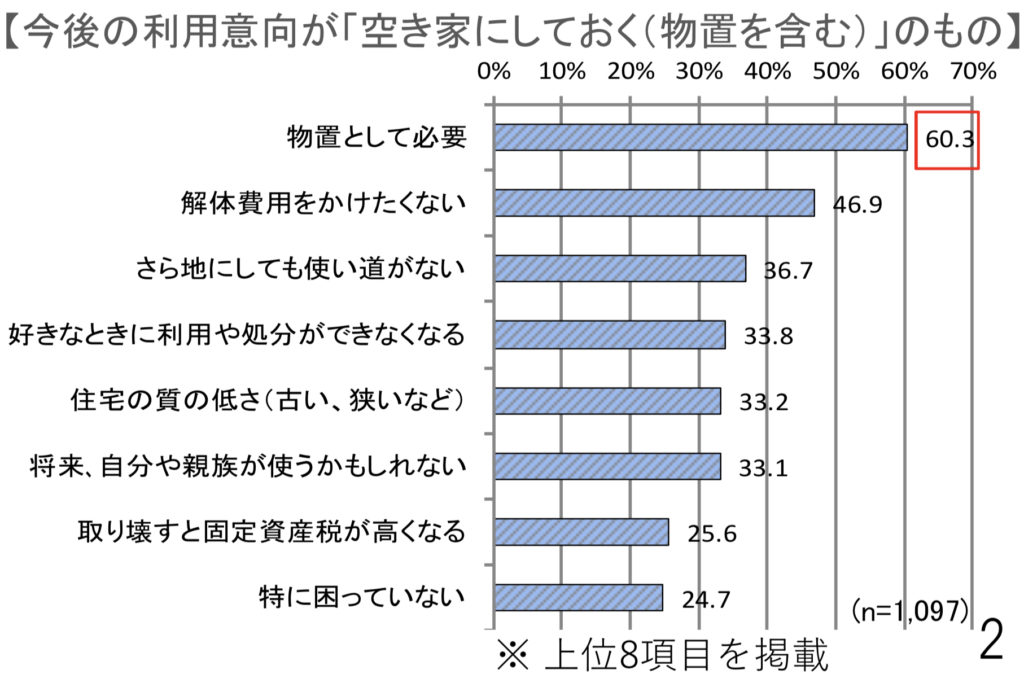

その理由として同調査によれば、「物置として必要」が最も多い(捨てられないという悩みとも捉えられる)が、費用面やその後の使い道について悩んでいるものが多く見られる。

えんがわ家は戸建住宅をシェアハウスとして活用した一事例に過ぎないが、その経過の中で、それを「あえて」そのまま活用することの意義が見えてきた。そのまま活用しなければならないとは考えていないが、活用するとしてこのような点も視野に入れていただけたら嬉しい。

えんがわ家は築60年、延床面積はおよそ83平米の2階建の1軒屋だ。

先に使い勝手の悪さを踏まえておくと、還暦を迎えた建物は定期的にケアが必要な箇所が多く、細かいことを気にすれば、あちらこちらに補修対象が見つかる。また、空き家として活用する際には、建蔽率や耐震補強の点で問題が生じ、それに多くの費用が充てられた。

と聞くと、上記のような結果になってしまうのだろう。

デメリットもある一方、築60年の戸建住宅をそのまま活用したからこそのメリットもたくさんある。

まずは、建物そのものにストーリーが詰まっているということだ。オーナーさんがお越しになった際は、かつてそれぞれの部屋がどのように使われていたか、どのような暮らしが営まれていたのか、語ってくださることも少なくない。取り壊したり、そっくり改築してしまえば、こうした話題はないだろう。

私たちはそうした文脈も大切にしながら、これからのえんがわ家を作っていきたいと考えている。以前、お住まいだったオーナーさんのお母様は、この家に親戚の方などがたくさん集まると、大変それを喜んだという。人がたくさん集まることが好きだったという想いは、今のえんがわ家にも脈々と引き継がれていること間違いなしだ。

また、昔ながらの趣を残す戸建住宅だからこその場としての価値が生まれる。

えんがわ家に来ると、「おじいちゃん、おばあちゃんの家に来たようだ」と言ってくれる方は非常に多いが、昔ながらの家はどこか懐かしさやホッとする気持ちを与えてくれる。

こうしたベースがあると、日常の悩みやプライベートなことが話しやすくなる効果もあるとおっしゃる方もいる。これから先、えんがわ家だからこそできる話、のようなものが出てくると嬉しい。

以上のように戸建住宅としての魅力は、非常に抽象的かつ感覚的なものだ。だが、それがえんがわ家にストーリーを与え、様々な方に居場所をもたらす。そうした点を大切にしながら、これからのソフト作りに注力していきたい。